Postpartum Depression: Hormonelle Veränderungen und Behandlungsmöglichkeiten

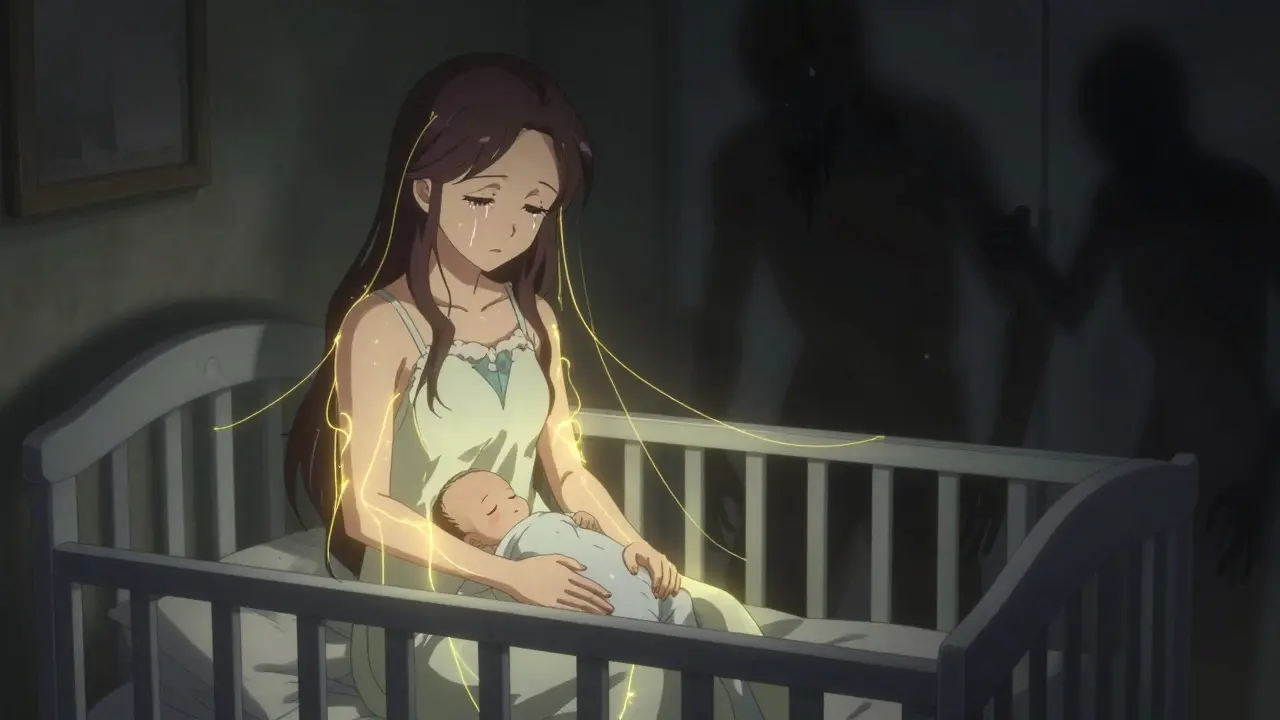

Etwa jede siebte Mutter erlebt nach der Geburt eine schwere depressive Phase - nicht nur Traurigkeit, sondern ein tiefes Gefühl der Leere, Überforderung und Hoffnungslosigkeit. Das ist nicht nur der sogenannte "Baby Blues", der nach einigen Tagen vergeht. Das ist Postpartum Depression - eine echte Erkrankung, die medizinisch behandelt werden muss. Viele denken, sie sei nur eine Folge der hormonellen Achterbahn nach der Geburt. Doch die Wahrheit ist komplexer. Hormone spielen eine Rolle, aber sie sind nur ein Teil des Puzzles. Was wirklich dahintersteckt, wie man es erkennt und was wirklich hilft - das ist wichtig für jede Familie.

Was genau ist Postpartum Depression?

Postpartum Depression (PPD) ist keine vorübergehende Stimmungsschwankung. Sie ist eine klinisch diagnostizierbare depressive Störung, die sich innerhalb von vier Wochen nach der Geburt - oder auch bis zu einem Jahr danach - entwickeln kann. Die Symptome sind schwerwiegend: dauerhafte Traurigkeit, Schlafstörungen (auch wenn das Baby schläft), Appetitverlust, extreme Müdigkeit, Schuldgefühle, das Gefühl, eine schlechte Mutter zu sein, und manchmal sogar Gedanken an Selbstverletzung oder den Tod des Kindes. Diese Symptome halten länger als zwei Wochen an und beeinträchtigen die Alltagsfähigkeit. Frauen mit PPD können nicht mehr mit ihrem Baby interagieren, sich nicht mehr um sich selbst kümmern und oft den Kontakt zu Freunden und Familie verlieren.

Im Gegensatz zum Baby Blues, der nach einigen Tagen von selbst verschwindet, bleibt PPD bestehen - wenn sie nicht behandelt wird. Und sie ist weit verbreitet: Laut der Cleveland Clinic leidet etwa 14,3 % der neugeborenenmütter daran. Besonders betroffen sind Frauen mit einer Vorgeschichte von Depressionen, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung bei 30 % liegt. Aber auch Väter - bis zu 10 % - und adoptierende Eltern erleben diese Form der Depression. Die Krankheit kennt keine sozialen oder ethnischen Grenzen, obwohl Studien zeigen, dass bei amerikanischen Ureinwohnerinnen und Alaska-Native-Frauen die Rate mit 20,1 % deutlich höher liegt als bei weißen Frauen ohne Hispans (13,9 %).

Hormonelle Veränderungen: Der große Mythos

Die meisten Menschen denken: Nach der Geburt fallen Östrogen und Progesteron wie ein Felsblock in den Keller - und das muss die Depression verursachen. Das klingt logisch. Und es ist teilweise richtig. Während der Schwangerschaft steigen diese Hormone auf das Zehnfache des Normalwerts an. Innerhalb von 48 bis 72 Stunden nach der Geburt fallen sie wieder auf Vorschwangerschaftsniveau. Diese extreme Schwankung beeinflusst das Gehirn - besonders die Neurotransmitter wie Serotonin und Dopamin, die für Stimmung und Motivation zuständig sind.

Eine besonders interessante Substanz ist Allopregnanolon, ein Stoffwechselprodukt von Progesteron. Es wirkt beruhigend auf das Nervensystem. Nach der Geburt ist es plötzlich fast nicht mehr da - und das könnte bei anfälligen Frauen zu Angst, Reizbarkeit und Depression führen. Studien zeigen, dass Frauen mit PPD oft niedrigere Spiegel von Allopregnanolon haben. Das ist kein Zufall. Deshalb wurde 2019 das Medikament Brexanolon (Zulresso) zugelassen - ein synthetisches Allopregnanolon, das per Infusion verabreicht wird. Es wirkt innerhalb von Stunden, nicht Wochen. Aber: Es ist teuer, erfordert 60 Stunden stationäre Überwachung und ist nicht für alle geeignet.

Aber hier kommt der entscheidende Punkt: Nicht jede Frau mit diesen hormonellen Veränderungen entwickelt PPD. Eine große Metaanalyse aus dem Jahr 2019 in JAMA Psychiatry fand keinen signifikanten Unterschied in den Östrogen- oder Progesteronwerten zwischen Frauen mit und ohne PPD. Das bedeutet: Hormone allein erklären die Krankheit nicht. Sie sind ein Auslöser - aber nur bei Frauen, die bereits eine biologische Anfälligkeit haben. Vielleicht liegt sie in der Genetik, im Immunsystem, in der Stressregulation oder in der Darmflora. Einige Studien haben sogar spezifische Bakterien im Darm gefunden, die bei Frauen mit PPD seltener vorkommen. Das ist ein neues Forschungsfeld - die sogenannte Darm-Hirn-Achse.

Die anderen Faktoren: Warum nur manche erkranken

Hormone sind nicht der einzige Schuldige. Die wahre Ursache von PPD ist ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Psychosoziale Faktoren spielen eine mindestens ebenso große Rolle. Frauen mit wenig sozialer Unterstützung, ungewollten Schwangerschaften, finanziellen Sorgen, schlechten Beziehungen zum Partner oder einer Vorgeschichte von Trauma sind deutlich häufiger betroffen. Schlafmangel - der fast unvermeidlich ist - verschärft alles. Wer ständig müde ist, hat weniger Kraft, mit negativen Gedanken umzugehen.

Auch die Oxytocin-Produktion - das sogenannte "Liebeshormon“ - ist wichtig. Frauen, die im dritten Trimenon niedrige Oxytocinwerte hatten, entwickelten später häufiger depressive Symptome. Und während des Stillens wird Oxytocin freigesetzt - und das kann die Stimmung heben. Aber: Wenn das Stillen schwerfällt, wenn es schmerzt oder nicht klappt, dann wird dieser positive Effekt blockiert. Das kann zu einem Teufelskreis führen: Kein Stillen → weniger Oxytocin → schlechtere Stimmung → mehr Stress → noch weniger Stillen.

Und dann gibt es noch die Schilddrüse. Einige Frauen entwickeln nach der Geburt eine vorübergehende Schilddrüsenentzündung (Postpartum Thyroiditis), die Symptome wie Müdigkeit, Gewichtszunahme und Depressionen hervorruft - und oft mit PPD verwechselt wird. Deshalb ist es wichtig, bei anhaltenden Beschwerden auch die Schilddrüsenwerte zu prüfen.

Behandlung: Was wirklich hilft

PPD ist behandelbar - und zwar sehr erfolgreich. Die beste Nachricht: Du musst nicht warten, bis es von alleine besser wird. Es gibt mehrere bewährte Wege.

Psychotherapie ist die erste Wahl - besonders kognitive Verhaltenstherapie (CBT). Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2020 zeigte: Bei 52,3 % der Frauen verbesserten sich die Symptome deutlich, nachdem sie CBT erhalten hatten. Im Vergleich dazu besserten sich nur 31,7 % der Frauen, die keine Therapie bekamen. CBT hilft dabei, negative Gedankenmuster zu erkennen und umzustellen. Wer sich als "schlechte Mutter" fühlt, lernt, dass das eine Krankheitssymptom ist - keine Wahrheit.

Antidepressiva - besonders SSRIs wie Sertralin - sind ebenfalls sehr wirksam. Sertralin wird oft als Erstwahl empfohlen, weil es in die Muttermilch nur in geringen Mengen übergeht und als "sicherer" (L2) gilt. Viele Frauen fürchten, Medikamente während des Stillens einzunehmen. Aber die Risiken einer unbehandelten Depression für Mutter und Kind sind viel höher. Studien zeigen: Kinder von Müttern mit unbehandelter PPD haben ein höheres Risiko für Verhaltensprobleme, Sprachverzögerungen und emotionale Schwierigkeiten.

Neuroaktive Steroide wie Brexanolon (Zulresso) und Zuranolon (Zurzuvae) sind die neuesten Entwicklungen. Brexanolon muss über 60 Stunden intravenös verabreicht werden - das ist aufwendig. Zuranolon hingegen ist eine Tablette, die man über zwei Wochen einnimmt. Sie wurde im August 2023 von der FDA zugelassen und bietet eine viel praktischere Option. Beide wirken auf das Allopregnanolon-System und können innerhalb weniger Tage eine deutliche Besserung bringen.

Transkranielle Magnetstimulation (TMS) ist eine nicht-invasive Methode, bei der magnetische Impulse das Gehirn stimulieren. Eine Studie aus dem Jahr 2020 zeigte eine Ansprechrate von 68,4 % bei Frauen mit schwerer, therapieresistenter PPD. Sie ist besonders nützlich, wenn Medikamente nicht vertragen werden oder Stillen eine Priorität ist.

Was nicht hilft - und warum

Ein Mythos hält sich hartnäckig: "Einfach mehr Schlaf, mehr Ruhe, dann geht’s wieder." Das ist falsch. PPD ist keine Faulheit, keine Schwäche, keine Frage der Willenskraft. Du kannst nicht einfach "aufhören", depressiv zu sein. Andere sagen: "Du hast doch ein gesundes Baby - was hast du denn zu klagen?" Das ist nicht nur unhöflich, es ist gefährlich. Es führt dazu, dass Frauen ihre Symptome verstecken, aus Scham, aus Angst, aus Schuldgefühlen.

Hormonersatztherapien mit Östrogen - wie in einer kleinen Studie aus dem Jahr 2001 - haben zwar bei einigen Frauen geholfen, aber sie sind nicht empfohlen. Sie erhöhen das Risiko für Blutgerinnsel, Schlaganfälle und können die Milchproduktion beeinträchtigen. Die FDA und die American College of Obstetricians and Gynecologists warnen davor, Hormone als Standardtherapie zu verwenden. Sie bleiben experimentell.

Wie du erkennst, ob du Hilfe brauchst

Der Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) ist das weltweit am häufigsten verwendete Screening-Tool. Es besteht aus 10 Fragen, die du in fünf Minuten beantworten kannst. Ein Score von 10 oder höher deutet auf eine mögliche Depression hin. In Massachusetts ist die Screening-Pflicht seit 2012 gesetzlich vorgeschrieben - eine wichtige Maßnahme. Aber in vielen Praxen fehlt es noch an Schulung: 78 % der Gynäkologen fühlen sich unvorbereitet, PPD zu erkennen.

Wenn du dich in den letzten Wochen oder Monaten nach der Geburt so fühlst:

- Du weinst oft, ohne Grund

- Du fühlst dich überfordert, auch bei kleinen Aufgaben

- Du hast keine Lust mehr, dein Baby zu umarmen oder anzuschauen

- Du schläfst zu viel oder zu wenig - und kannst trotzdem nicht entspannen

- Du hast Gedanken wie: "Ich schaffe das nicht" oder "Mein Kind wäre besser ohne mich"

Dann ist es Zeit, Hilfe zu holen. Nicht morgen. Nicht nächste Woche. Jetzt. Sprich mit deiner Hebamme, deiner Ärztin, deinem Partner - oder ruf die Postpartum Support International an: 1-800-944-4773. Sie haben einen Warmline-Service, der jährlich 25.000 Anrufe bearbeitet. 87 % der Anrufer sagen, dass die Hilfe "helfend" oder "sehr hilfreich" war.

Was du jetzt tun kannst

Wenn du PPD vermutest: Gehe nicht alleine durch. Du bist nicht allein. Es gibt Hilfe. Und sie funktioniert. Beginne mit einem Gespräch - mit jemandem, dem du vertraust. Lass dich nicht von Schuldgefühlen lähmen. Dein Wohlbefinden ist nicht egoistisch - es ist notwendig. Für dich. Für dein Kind. Für deine Familie.

Wenn du eine Freundin oder Schwester kennst, die gerade Mutter geworden ist: Frag sie, wie es ihr wirklich geht. Nicht: "Alles gut?" Sondern: "Wie fühlst du dich heute wirklich? Hast du jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst?" Manchmal reicht schon diese eine Frage, um jemanden aus der Isolation zu holen.

PPD ist keine Schande. Sie ist eine medizinische Notwendigkeit. Und sie ist heilbar.

Frank Boone

Januar 28, 2026 AT 21:22Also ich find’s echt krass, dass man für eine Infusion mit einem Hormon 60 Stunden im Krankenhaus sitzen muss… und das soll ‘ne Lösung sein? 🤦♂️ Ich würd lieber ein Bier trinken und das Baby dem Nachbarn geben. 😅

luis stuyxavi

Januar 30, 2026 AT 19:38Hör auf, das alles als medizinisches Problem zu pathologisieren. Das ist doch nur die moderne Version von ‘Frau, sei stark und halt die Klappe’. Die Natur hat uns nicht dafür ausgelegt, nach der Geburt sofort wieder ‘perfekt’ zu sein. Wir haben uns von der Gemeinschaft, dem Dorf, der Familie verabschiedet – und jetzt erwarten wir, dass eine Pille oder eine Infusion das ersetzt? Die wahre Therapie wäre: Jemand, der das Baby hält, während du schläfst. Einfach mal 8 Stunden ungestört. Aber nein, wir zahlen lieber 30.000 Euro für ein Medikament, das nur die Symptome unterdrückt, statt die Ursache – unsere entmenschlichte Gesellschaft – zu heilen. 🤷♂️

Yassine Himma

Januar 31, 2026 AT 09:16Die hormonelle Theorie ist bequem – sie reduziert eine komplexe menschliche Erfahrung auf Biochemie. Aber wenn man die Darm-Hirn-Achse betrachtet, die Mikrobiota, die soziale Isolation, den Schlafmangel, die kulturellen Erwartungen und die neuroplastischen Veränderungen im Mutterhirn – dann wird klar: PPD ist kein Defekt, sondern eine Reaktion. Ein System, das überlastet wurde. Und wenn wir nur die Hormone behandeln, ignorieren wir, dass wir als Gesellschaft die Mütter im Stich lassen. Warum gibt es keine staatlich finanzierten ‘Mütter-Residenzen’? Warum wird Stillen als individuelle Pflicht verstanden, nicht als kollektive Verantwortung? Die Medizin hat die Symptome verstanden – aber nicht die Struktur, die sie produziert.

zana SOUZA

Januar 31, 2026 AT 17:01Ich hab nach meiner Geburt 3 Monate gebraucht, bis ich wieder lachen konnte… und keiner hat gefragt. Nicht die Schwester, nicht die Oma, nicht mal mein Mann. Ich dachte, ich bin kaputt. Dabei war ich nur müde. Und einsam. Und überfordert. Die Medizin hat jetzt Namen für alles – aber die Menschlichkeit fehlt noch. Ich hab mich nie so allein gefühlt wie inmitten von 20 Leuten, die mir sagten: ‘Du hast doch ein gesundes Baby!’ 🥲

Thorsten Lux

Februar 1, 2026 AT 11:40hab mal ne frage: wenn man nach der geburt so ein hormonlevel hat, warum kriegt dann nicht jede frau das? also ich kenn 3 leute die nach der geburt nur glücklich waren… also is das dann nur psychisch? oder hab ich was verpasst? 😅

Markus Noname

Februar 2, 2026 AT 01:44Es ist von wesentlicher Bedeutung, die klinische Definition der postpartalen Depression präzise zu beachten, da sie sich von der zeitlich begrenzten Stimmungslabilität, welche als sogenannter Baby-Blues bezeichnet wird, substantiell unterscheidet. Die neurobiologischen, psychosozialen und endokrinen Faktoren, die zur Entstehung beitragen, erfordern eine multidisziplinäre, evidenzbasierte Intervention. Die Verwendung von SSRIs, insbesondere Sertralin, ist unter Berücksichtigung der Sicherheitsprofile während des Stillens als erste pharmakologische Option zu priorisieren. Psychotherapeutische Ansätze, insbesondere kognitive Verhaltenstherapie, weisen eine signifikante Wirksamkeit nach, welche durch mehrere Metaanalysen bestätigt wurde. Die Einführung von neuroaktiven Steroiden wie Zuranolon stellt einen bedeutenden therapeutischen Fortschritt dar, obwohl die Kosten und der Zugang weiterhin strukturelle Barrieren darstellen.

Runa Bhaumik

Februar 2, 2026 AT 05:47Ich komme aus Norwegen – hier gibt es 12 Monate Elternzeit, bezahlt zu 90%, und jeder Vater muss 14 Wochen nehmen. Das ist kein Luxus – das ist ein System. Wir haben Hausbesuche von Hebammen bis zum 6. Monat. Wir reden offen über Gefühle. Und trotzdem – manche Mütter leiden. Warum? Weil kein System die Einsamkeit ersetzen kann. Ich hab eine Freundin, die nach der Geburt 14 Tage lang nicht aus dem Haus kam. Nicht weil sie krank war – sondern weil sie Angst hatte, jemand könnte merken, dass sie nicht ‘perfekt’ ist. Wir brauchen mehr Gemeinschaft. Nicht mehr Pillen.

Tom André Vibeto

Februar 2, 2026 AT 18:54Die Wahrheit ist: Hormone sind die Schauspielerin, aber das Drama wird auf der Bühne der Seele gespielt. Die Progesteronwelle ist der Vorhang, der fällt – aber die Schauspielerin hat schon seit Monaten die Rolle gespielt, die sie nicht wollte. Die Mutterrolle. Die perfekte Mutter. Die starke Frau. Die stillende Göttin. Und jetzt, wenn der Hormonspiegel abstürzt, bleibt nur noch die Stimme: ‘Du bist nicht genug.’ Und das ist keine Krankheit. Das ist ein System, das Frauen zum Schweigen bringt. Und wir feiern die Pillen, die die Stimme dämpfen – aber wir hören nicht auf die Frau, die sie spricht.