Erklärung, warum Muskelspasmen auftreten, welche Prozesse im Körper ablaufen und wie man sie vorbeugen oder behandeln kann.

Nervenimpuls – Grundlagen, Bedeutung und Einfluss von Medikamenten

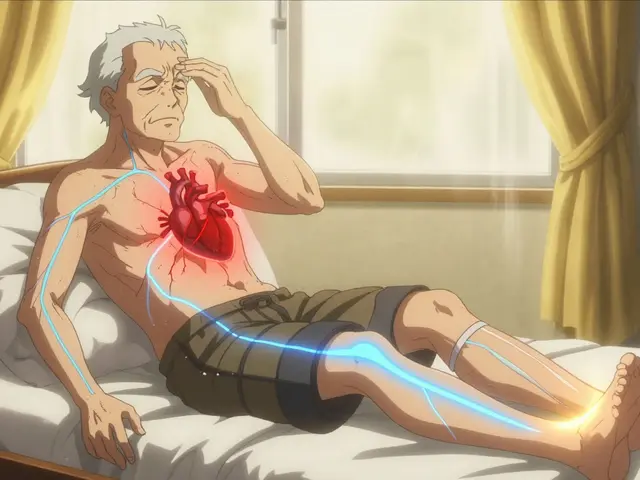

Du hast bestimmt schon einmal von Nervenimpulsen gehört – doch was genau passiert, wenn dein Körper ein Signal sendet? Kurz gesagt: Ein kurzer elektrischer Strom schießt entlang eines Nervs und löst eine Reaktion aus, zum Beispiel einen Muskel, der sich zusammenzieht, oder einen Schmerz, den du spürst. Ohne diese winzigen Entladungen könnten wir nichts fühlen, denken oder bewegen.

Der Ablauf ist überraschend simpel. In der Nervenzelle lagert sich ein chemischer Stoff namens Natrium an der Außenseite des Zellmembran ab. Wenn ein Reiz stark genug ist, öffnen sich spezielle Kanäle, Natrium fließt ein und macht das Innere der Zelle kurzzeitig positiv. Dieser schnelle Wechsel nennt sich Depolarisation und erzeugt den eigentlichen Impuls. Direkt danach öffnen sich Kalium‑Kanäle, das Kalium strömt raus und die Zelle kehrt zur Ruhe zurück – das ist die Repolarisation.

Wie entsteht ein Nervenimpuls?

Der Impuls entsteht nicht aus dem Nichts. Ein Sensor in deiner Haut, deinem Auge oder deinem Ohr nimmt einen Reiz wahr – zum Beispiel Druck, Licht oder Schall. Dieser Reiz wird in ein elektrisches Signal umgewandelt, das dann über das axonale Netzwerk zu deinem Gehirn wandert. Dort wird das Signal verarbeitet und als Antwort ein neuer Impuls über andere Nerven zurückgeschickt.

Ein wichtiger Faktor ist die Myelinschicht, die manche Nerven umgibt. Myelin wirkt wie Isolierung und lässt den Impuls viel schneller springen – das nennt man saltatorische Erregungsleitung. Ohne Myelin, zum Beispiel bei Multipler Sklerose, wird die Leitung langsamer und die Symptome können von Taubheit bis zu Koordinationsproblemen reichen.

Nervenimpulse und gängige Medikamente

Viele Medikamente beeinflussen genau diesen elektrischen Schaltkreis. Antikonvulsiva wie Lamictal (Lamotrigin) stabilisieren die Nervenzellmembran, sodass sie nicht zu leicht feuern. Das erklärt, warum das Präparat bei Epilepsie und bipolaren Störungen eingesetzt wird. Wenn du dir das genauer ansiehst, merkst du, dass das Medikament die Natrium‑Kanäle blockiert – weniger Impulse, weniger Anfälle.

Ein weiteres Beispiel sind Antipsychotika wie Seroquel (Quetiapin). Sie wirken auf die Neurotransmitter‑Systeme, die die Impulsweiterleitung modulieren. Durch die Veränderung von Dopamin‑ und Serotonin‑Signalen wird die Übererregbarkeit im Gehirn gedämpft, was bei Schizophrenie helfen kann.

Selbst Schmerzmittel wie Ibuprofen (Motrin) oder Antihistaminika wie Promethazin können indirekt das Nervensignal beeinflussen, indem sie Entzündungen reduzieren oder Histamin‑Rezeptoren blockieren. Das Ergebnis: weniger Reiz für die Nerven, weniger Schmerz- oder Juckreizimpuls.

Wenn du ein neues Medikament bekommst, achte immer darauf, ob in der Packungsbeilage von „Nerven‑ oder Muskelkrämpfen“ die Rede ist. Das ist ein Hinweis darauf, dass das Präparat das elektrische Gleichgewicht deiner Zellen verändert.

Zusammengefasst: Ein Nervenimpuls ist ein kurzer elektrischer Strom, der alles antreibt, was wir tun. Er entsteht durch den schnellen Ein‑ und Austritt von Ionen, wird durch Myelin beschleunigt und kann durch viele Medikamente gezielt gesteuert werden. Wenn du verstehst, wie das funktioniert, kannst du besser nachvollziehen, warum bestimmte Therapien wirken – und wann du bei Nebenwirkungen wie Kribbeln oder Schwindel den Arzt kontaktieren solltest.

Jetzt weißt du, was hinter dem Begriff Nervenimpuls steckt und warum er in der Medizin so zentral ist. Nutze dieses Wissen, um informierte Entscheidungen zu treffen, wenn du Medikamente bestellst oder Fragen zu deinen Symptomen hast.